歌川广重,是梵高最钟爱并受到巨大影响的日本浮世绘名家。

澎湃新闻获悉,“歌川广重——风景之路”近日在大英博物馆展出,这是大英博物馆首次举办的歌川广重大展,他描绘了一个即将发生巨大变革的国家图景,仿佛在一抹普鲁士蓝中看见了涅槃。

从时尚人物、都市景观,到山水印象,广重捕捉了当时日本生活的多个侧面。他的花鸟画展现了其对自然诗意的感受力,而那些唤起情绪的风景画,则映射出当时日本的生活痕迹。广重有时如实描绘他所处的世界,有时则以艺术家的想象力,呈现他理想中的景致。

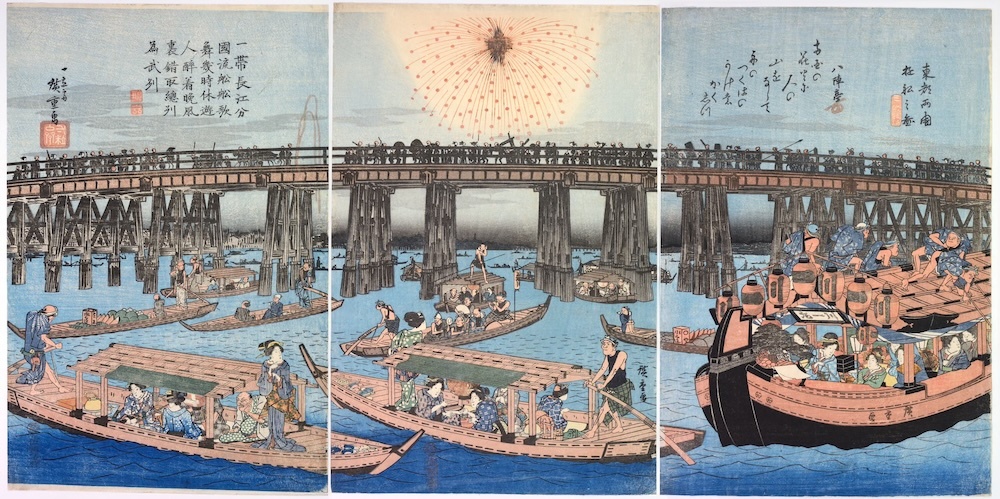

歌川广重,《东都两国游船图,》彩色木版画三联幅,1832–1834年。在江户时代(1615–1868年)的夏夜,隅田川南段因游船与烟火表演而热闹非凡。图中的两国大桥是当时娱乐活动的中心,也横贯这幅三联画的画面。桥下漂浮的小贩兜售新鲜西瓜,乐师演奏乐曲助兴。

日本浮世绘画家歌川广重(1797–1858)出生于江户(今东京)一个低阶武士家庭。那是日本历史上一个动荡的时期,当日本逐渐面对来自外部世界的压力时,歌川广重那平静从容的艺术视野与社会各阶层的人们产生了共鸣,也给予他们安慰与希望。

歌川广重,《东海道五十三次》之《蒲原:夜之雪》,约1832—1833年。

艺术生涯之初,广重如同其他浮世绘画师一样,主要创作“美人画”和歌舞伎演员肖像,直到1830年代初,他转向当时尚属小众的风景画领域,《东海道五十三次》系列使之一举成名,从此,旅行成为其作品的主要主题之一,他也赋予风景主题新的生命力。

展览现场

展览呈现在大英博物馆的一个环形展厅,共展出歌川广重近120幅版画及数幅绘画作品(包括来自大英博物馆馆藏的版画、素描、绘本与绘画作品,并特别呈现了美国重要广重收藏家艾伦·米多的捐赠与借展作品,以及其他重要机构的借展),全面呈现其艺术生涯的广度。展览强调了版画制作的协作性质:广重与出版商密切合作,后者负责委托与资助每一组系列作品;他也与技艺高超的工匠合作。这些工匠包括雕版师,他们会将广重的原始线稿粘贴到坚硬光滑的山樱木板上,小心雕刻,同时保持他笔触的自然节奏与即兴感。而印刷大师则擅长“ぼかし(渐变晕染)”技术,这是广重作品的标志之一。

歌川广重,《隅田川赏樱图》三联幅,1847–1848年。一棵樱树在繁星点点的夜空下舒展枝叶,笼罩着三位沿隅田川畔散步的女子。画面左侧的女子是著名餐馆“小仓庵”的女服务员,其手中灯笼上标有店名;她提着食盒和篮子,为右侧两位女子所购的伴手礼打包送行。

尽管如此,歌川广重艺术视野的独特性与力量始终清晰可见——他的风景作品以宁静与宇宙秩序感著称,时而带有幽默点缀,温和地讽刺人类的愚行。除了展示广重令人惊叹的艺术成就,展览亦思考其在全球的影响力——从日本的江户时代(1615–1868),一直延续至梵高与当代艺术家朱利安·奥培(Julian Opie)等人的创作中,然而,要真正呈现他所激起的回响,恐怕需要另一个大型展览,而非仅仅作为一个尾声。

歌川广重,《木曾街道六十九次》之《垂井》,约1835/1838

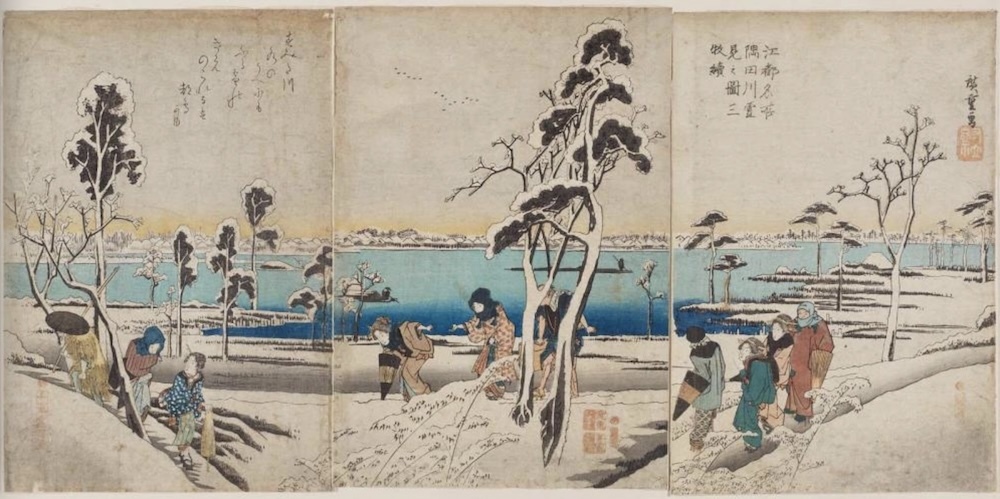

事实上,在展览的每一个角落,都可以清晰看出法国印象派是如何精准地继承了歌川广重的艺术线索。以“雨”为例:在雷诺阿的《雨伞》中,雨成为一种城市生活的乐趣,但早在19世纪30年代,广重便在作品《垂井》中(选自《木曾街道六十九次》系列),将雨描绘为一个愉快的撑伞借口。他的视角远在印象派之前。而印象派画家钟爱的“雪”这一主题,也早在1832至1834年间被广重在《隅田川雪景》中生动描绘,令人心醉。

歌川广重,《江都名所隅田川雪景》,约1832-1834年。

这组三联画——歌川广重最钟爱的表现方式之一,即将一个完整场景分割为三张独立版画——展现的不仅是图像层面的影响:法国先锋派艺术家从广重那里汲取的,远远不止视觉语言。19世纪末的巴黎,艺术家与作家们几乎全面接受了他的艺术哲学。《隅田川雪景》正好体现了广重看待世界的方式,一种他与画中人物共享的享乐主义视角。在这幅作品中,一家人身着华服,在江户寒冷的天气中缩在袍中取暖。但他们并非身处艰难的冬日旅途中——他们只是在单纯享受雪给自然世界带来的美妙包裹。

无论是一场骤雨、初雪的清冷爽意,还是一顿餐食、一场剧院之行,歌川广重所追求的理想,正是对转瞬即逝时刻的享受和记录。在他的作品中,幸福就藏在对这些微小自由的细细品味之中。这种理想也正是早期欧洲现代主义者从他作品中汲取的精髓——只不过,对这位虔诚佛教徒来说,这是一种平和朴素的常识;而对那些欧洲艺术家而言,却是一种激进的逃逸路径。

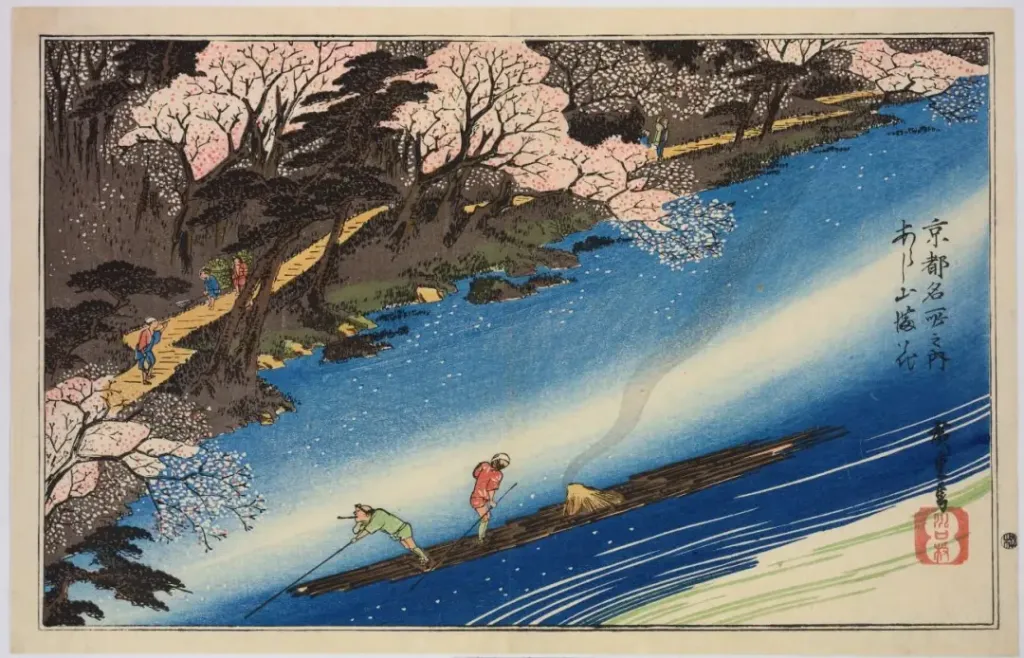

歌川广重,《京都名所之内》中的《岚山满花》,约1834年

可以说,这其实是一场“关于无物的展览”。歌川广重擅长捕捉的是一瞥之间的景象与无重的瞬间:一名男子在江户花街的拂晓时分,与一位女性朋友告别,蓝色的晨影与渐染粉色的天空标志着黎明将至。在另一组三联画中,两位女子目送同伴前往沐浴,仅此而已,但你可以无限久地凝视她们的神情、婀娜的姿态和色彩丰富的衣饰层叠,并沉醉其中。

歌川广重,《外与内资八景》中的《落雁晚钟》,1820年代初

歌川广重笔下的场景清新生动,仿佛不仅可以在19世纪末的法国重现,甚至也能在今天重新上演。你以为“快闪餐厅”是21世纪的新创意?其实早有其先。在《四条川原纳凉》中,人群聚集在鸭川边搭起的高台上纳凉用餐;画面前景,一群男女坐在河中尚有水流的木平台上,一边进餐一边为朋友跳的滑稽舞蹈开怀大笑。这一幕,仿佛就是雷诺阿的《游艇上的午餐》。至于马奈的《草地上的午餐》,在广重描绘的野餐场景中同样可以找到——人们铺开布巾,席地而坐,尽情享受户外时光。

歌川广重,《四条川原纳凉》(《京都名所》系列),约1834年

然而,歌川广重并未生活在所谓的“现代”,甚至“现代”一词用来形容他的艺术也未必贴切。他生于1797年,彼时的日本由德川幕府统治,武士阶层领导下的军事独裁政权几乎完全排斥日本与世界的接触。他1830年代所创作的一组三联画描绘了一场武士队列的行进,生动展现了当时社会的样貌,但又有所变化:这支充满仪式感的队伍几乎由女性组成——她们正护送一位新娘前往一场婚礼。

歌川广重,《日本桥——晨景》(选自《东海道五十三次》系列),约1833–1835年。晨光初照,一位大名(武士领主)的队伍正朝南穿过日本桥。日本桥是东海道(东海沿岸道路)的第一站,这条大道连接江户与京都,而日本桥也是当时全日本测量里程的起点。广重是幕府消防官的儿子,因此他在画面背景中特意加入了一座消防瞭望塔。

或许,与其说波德莱尔,不如说杰弗里·乔叟(Geoffrey Chaucer,约1340年—1400年,英国中世纪作家,被称为“英国诗歌之父”,也是第一位葬在威斯敏斯特教堂诗人角的诗人)才是更贴切的参照。在一幅1851年的广重作品中,一群爱热闹的朝圣者正前往海边的山中神社,身着鲜亮服饰、舞动前行,他们的姿态热烈鲜活,恰如乔叟笔下前往坎特伯雷的朝圣者。这幅作品之所以如此耀眼动人——事实上,几乎所有展品都如此——是因为广重对色彩的狂喜感知。他笔下的大海宛如蓝宝石,天空如烈焰燃烧,画面中充满刺目的红与橘,和服色彩缤纷,与女性的面容形成强烈对比——这是一场万花筒般的视觉旅行。歌川广重描绘的游乐园、茶馆与野餐场景,看似写实寻常,却因他宇宙般的色彩而充满灵光。他仿佛在一抹普鲁士蓝中看见了涅槃。

歌川广重,《洗马》(选自《木曾海道六十九次》),1830年代晚期。村民们顺着平缓的河流前行,与自然和谐共处。这套系列中的大多数作品都直接描绘了木曾海道的路径,但广重在此作中只通过屋顶一角稍作暗示。他或许意在展现这条道路未经开发的自然风貌。这幅画主要源于艺术家的想象,创作于他沿着这条贯穿江户与京都之间群山的公路写生旅行之前。

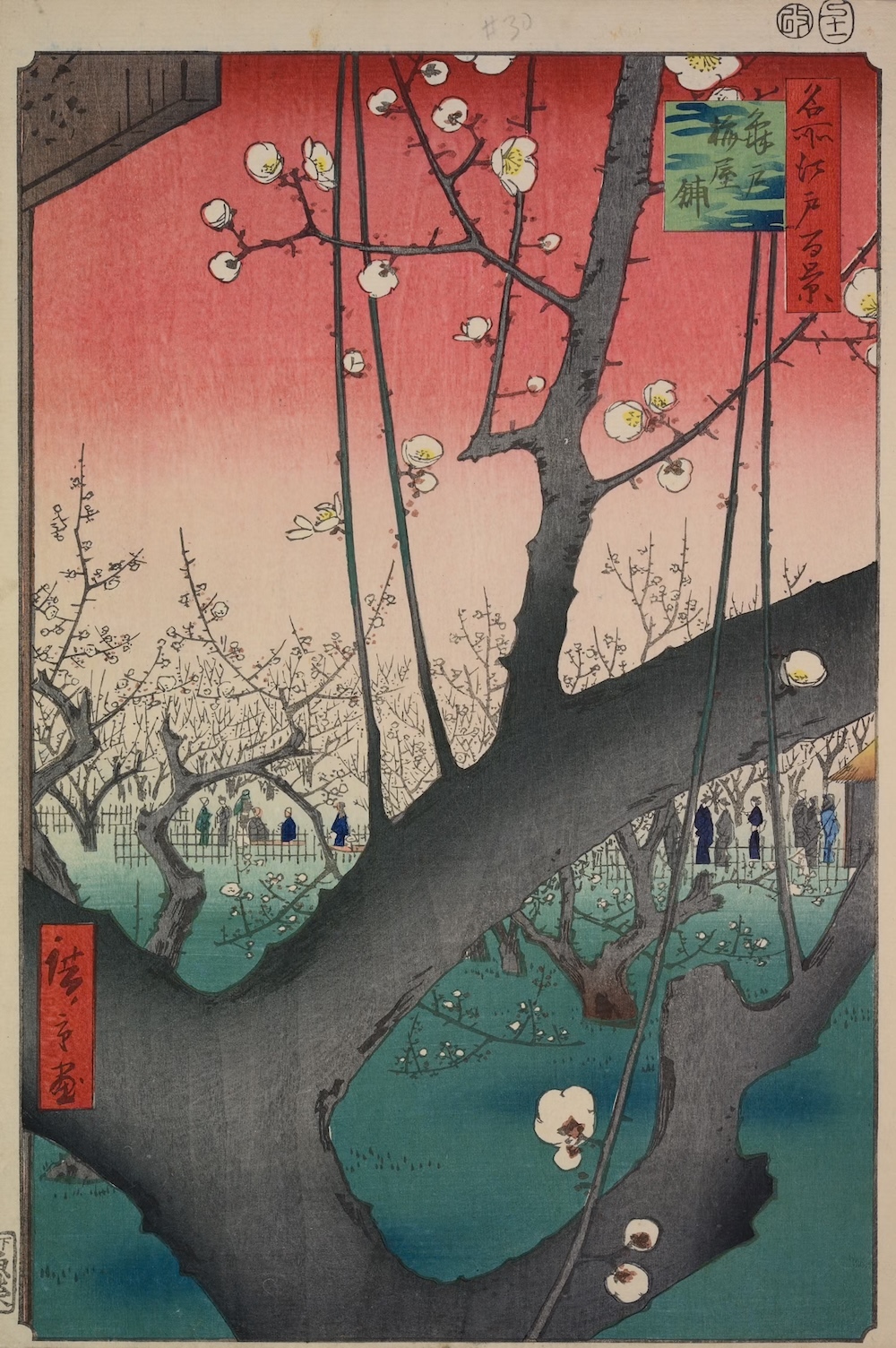

在西方,最热烈钟情于歌川广重的,是梵高。展览展出了两幅《龟户梅屋铺》版本,梵高曾临摹其中之一。在这些不同的变体中,歌川广重为天空染上红粉色调,仿佛空气中弥漫着梅子汁的色泽。展览还展示了梵高为其油画创作的素描草图,你几乎能感受到他紧张而专注的凝视:他用生硬而精细的线条勾勒出果树,仿佛正努力从广重甜美而浓烈的艺术中汲取救赎与喜悦。

歌川广重,《名胜江户百景――龟户梅屋铺》,1857年

他还尝试描绘多种光源(如篝火、灯笼、月亮)。尤其一些夜景作品中,纸面未上色的留白部分象征灯光,或是旅馆中引人入胜的照明。最重要的是,正如展厅中潺潺溪水、瀑布、鸟鸣与蟋蟀声构成的平静音效所暗示的那样,他对自然短暂之美的敏感捕捉——盛开的梅树、掠过水面的翠鸟——真正打动人心。

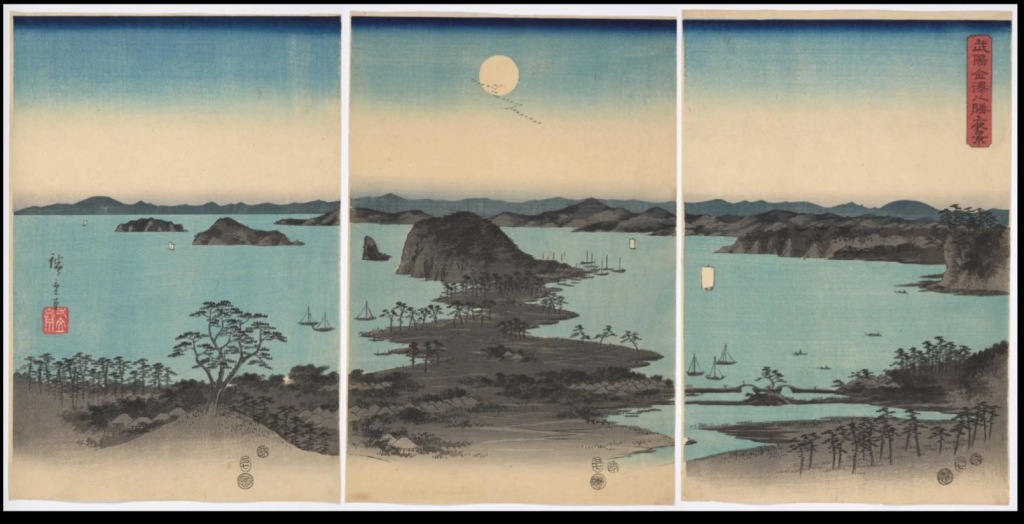

歌川广重,《武藏金泽八景之暮景》,三联幅,1857年。这幅三联画(由三张版画组成)描绘了满月照耀下的金泽一带景色,远眺江户湾(今东京湾)。金泽位于江户)西南方向。据研究推测,1853年夏天,广重曾与三位友人沿着这片海岸旅行,沿途写生风景与人物。这些写生稿成为他当年冬天绘制一卷手卷画的基础,并最终发展为这幅三联版画的创作蓝本。

注:展览将持续至9月7日。

转载请注明来自夏犹清建筑装饰工程有限公司,本文标题:《大英博物馆展歌川广重:他是梵高最钟爱的浮世绘名家》

京ICP备2025104030号-22

京ICP备2025104030号-22

还没有评论,来说两句吧...