入赘的原因

入赘婚,就是由女家招男子进门为婿,这与通常男子娶女子为妻,在由谁作为主导一方,着重点是不同的。清代的入赘婚虽然流行地区广泛,但整个比重不大,甚至比不上童养媳婚姻。

清人对入赘者有各种各样的叫法。浙江宁波、绍兴一带俗呼“入舍女婿”“进舍夫”或“儿婿两当”。在安徽,夫婿入赘女家叫“倒进门”。湖南则称“倒妆门”或“招郎”。湖北孝感曰“住家”。广东高州等府又呼赘婿为“上门”。在四川,有的作“俟傍”,也有称“招郎”。招郎之说,可能出自两湖移民。陕西汉中等地,老年无子,取他人子婿,谓之上门婿;夫死另招夫婿,谓之上门夫。山西、陕西的某些地方呼赘婿为“招婿”。河南洛阳地区又多称“养老女婿”,意思是家无壮男,招赘进门,可为丈人、丈母养老送终。直隶宝坻一带,除将无子招婿叫养老女婿外,又把一般入赘者称作“倒踏门”,与东北吉林等地俗呼的“倒找门”同义。山东邹县(今邹城市)则有“钩拐”的叫法,意思是养老承业,这与有的地方把寡妇“坐产招夫”也称“钩拐”其义是相同的。另外,广东还有一种贬义的称谓,叫“倒佩蓑衣”。

入赘婚从女方的角度看,可分为寡妇招赘和未婚室女招赘。关于寡妇招赘,我们在第九章《寡妇再嫁》中要作专门讨论,兹不重复。在此主要谈未婚室女招夫入赘。

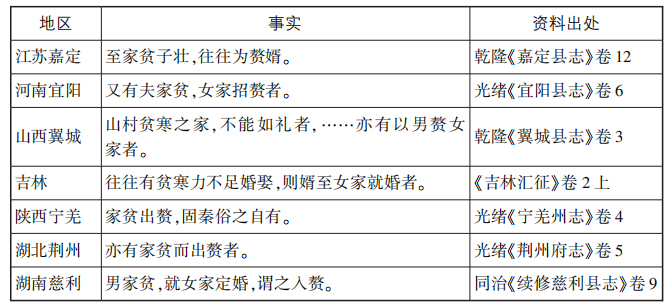

人们选择入赘婚,在男方主要是因为家穷出不起聘金和婚娶费用,有的可能还考虑婚后养妻、抚育子女等家庭生计问题。很多记载也证明了这一点。见表1。

表1

表1中举出的例子,都是指一般平民百姓。在当时,还有一些绅士家庭,也因家道衰落,或由其他缘故而入赘于翁丈之家。其中有一些是大家都熟知、后来成为大官僚、大学问家的人。比如翁叔元,其家曾是江苏常熟望族,祖父翁宪祥是明万历年间进士,官至湖广巡抚。父亲翁毓芳系太学生出身。但随着父祖去世和清朝取代明朝,翁家也就急速地衰落了。据翁叔元自述:“先君殁,家已荡然,先妣茕茕,嫠妇抚三孤子持门户。”他在9岁时,曾聘于同县钱姓。钱家祖先也有在官场中混迹的,算是门当户对。可到翁叔元准备成婚时,家里已无法筹措足够的婚娶费用了,只好以入赘钱家来解决这一难题。学问家钱大昕,早年聪慧过人,然时运不济,屡次受困于科考,又家贫无田产,虽与王家女儿定了亲,却无力娶回。乾隆十五年(公元1750年)乃赘于妻家。另一个学问家汪中。自父亲汪君乃时已家贫不济。所以只好选择入赘成婚。还有像有人提到过的朱彝尊。17岁时赘于冯室。原因也是“家计愈窘,岁饥恒乏食,行媒既通力,不能纳币”。浙江钱塘人陈兆仑在乾隆元年(公元1736年)翰林院检讨任上,为其子玉万聘直隶景州知州吴兆基的妹妹为妻,可因为家庭拮据等缘故,一直拖了整整十年,最后还得送儿子入赘,以了结此桩婚事。

后来成为大官,早年却因家贫而不得不为赘婿的一些人中,最出名的有徐潮、刘纶、左宗棠和袁昶。徐潮,浙江钱塘人(今杭州市),康熙十二年(公元1673年)进士,后来当过巡抚、尚书等官,死后谥文敬。徐家原来也是浙西望族,早在他幼年时,家庭业经衰落。徐潮年长后入赘于同里殳氏,丈母娘嫌他一副穷酸相,十分苛待。不久殳氏病故。徐潮孑身返回故居。可徐的老丈人认定女婿将来会有大出息,坚持又将二女儿嫁给他。徐于是再娶了原妻的妹妹,但鉴于上次教训,坚持不做上门女婿了。刘纶是江苏武进人,乾隆元年(公元1736年)由廪生举博学鸿词科,得第一名,官至文渊阁大学士兼工部尚书,死后赐谥文定。刘早年聘同里许氏,因为室庐狭隘,无法另辟闺房,乃赘于许家。据说新儿媳为了省视公婆,每隔一天都得抛头露面跑到刘家去,这在当时是很不容易的。左宗棠号称“同治中兴名臣”,封恪靖侯。他18岁聘周氏,20岁以家贫入赘周门。袁昶是浙江桐庐人,光绪二年(公元1876年)进士,官至太常寺卿。义和团起事,袁上疏力陈“义和团不可信,使馆不可攻”,与吏部侍郎许景澄一同被慈禧处死,后得昭雪,赐谥忠节,曾轰动一时。袁早年家境极窘迫。他在杭州就读,得到师长们的赏识,尊经书院山长安徽全椒人薛时鱼专门作伐,把哥哥薛淮生的女儿许配给他。袁无力迎娶,只好跑到薛家当了几年赘婿。

除了上面谈的男子因家穷不能婚娶,入女家为赘婿外,在文献中常可看到的“子多出赘”“不贫者亦赘”“有婿家远者往赘女氏”等,都是导致男子入赘的原因。

所谓“子多出赘”,这里包含着两个方面的含义。一是家里有几个儿子,一人出赘,不致中断本家的香火(因为有的出赘后要从女姓,子女亦同,详细情况后面还会谈到),也不会影响父祖们的养老。这在十分看重承祀的中国传统社会里是很重要的。二是可适当减轻多子带来的经济负担。主要是指聘娶以及其他花销。在婚嫁越来越讲究排场的情况下,即使是小康之家也难免捉襟见肘,难以应付。本着少一份聘娶费用便是减少一笔负担的想法,有的家长也愿意让儿子出赘。

孙点在《历下志游》中提到:山东一带,“赘婿之说,亦惟侨寄者间有之,土著家决无其事”。就是说,这是一种客民行为。证之某些方志中亦有“有婿家远者往赘女氏”的说法,说明招客民为赘婿,在清代经常可见。究其原因一方面是由于中期以后,人口增加,使人地矛盾日趋显现,很多被排挤出土地的人长年离乡外出;而市镇的兴起,商业、交通运输业的发展,也加速了人口的流动。这些流徙于客地的谋生者中,相当部分系未婚青壮年。他们远离父老宗亲,在外乡混久了,对更姓承祀之类,看得淡漠得多,只要有机会,一般不反对做入赘女婿。下面的武四入赘惠家,便属于这样的例子:

武四,河南西华县人,长年在安徽宿州帮工度日。乾隆二年(公元1737年),惠家的男主人死了,留下47岁的妻子李氏和8岁的女儿。因为少了一个男劳动力,只靠两个女子很多事情不好办,于是李氏就看上了年仅17岁的武四,想招他做养老女婿。武四正为居住客地生活漂泊不定而犯愁,一拍即合。同年年底ꎬ武四便搬到惠家,与惠女成了婚。

再举一个例子:

雍正十一年(公元1733年)十一月,有河南汤阴县民岳藩,妻死后孑然一身,便到广西临桂县探亲,顺便找些活计。在临桂,他认识了一个叫王国宝的人。王除老妻外,还有位21岁待嫁闺女,就是缺少儿子。他觉得岳藩年纪是大了些,有39岁,还结过婚,好在为人诚实肯干,况且妻子业已故世,便有意招他做赘婿。岳藩本来就是外出投亲找事做的,家乡早无牵挂,长期寄住在亲友家也不是办法,所以很愿意入赘,算是有个归宿。

上面两例,说的都是侨居者为赘婿,是客观的生活现实,促成了这一桩桩入赘婚姻。

为婚娶方便而选择招赘婚姻的,在官场中也常可见到。因为他们有人长年在京师或外省供职,原先为子女聘定的婿媳,或因两相隔离,或出于就近照看方便,使之能及时婚配,只好权且采取赘婚的办法。比如张廷玉,他的长婿姚孔鋠、仲婿姚鋐、三婿孙循编,都入赘于张家。当时张廷玉在京师担任要职,因受雍正皇帝的宠信,权高势重。姚孔鋠和姚鋐,都是他同乡安徽桐城妻家的侄子辈。孙家亦是当时望族。把他们招进张府,因为同在京城,可就近关照,既顾念了亲近关系,对姚、孙两家也算是一种荣耀。此外,像乾隆四十七年(公元1782年)毕沅在西安署陕西巡抚任内,招原光禄寺卿陈孝泳子陈暻为长女智珠赘婿;同治九年(公元1870年),马新贻在江宁两江总督任内招金崶为季女赘婿;陆宝忠于光绪十七年(公元1891年)在京师南书房行走期间,为次女念萱招寿州孙多玢(任翰林院编修)为赘婿等,大抵属于同一类型。浙江桐乡人严廷珏纳粟出山后,被外放到云南任同知、知府等职,在长达20多年里,未得从容返乡理家业。他为了能在故乡留下一个根,把两个儿子都聘了本乡本里的媳妇。其中次子严辰,还与妻家马氏结为世姻。因为途隔遥远,不便照顾,严廷珏于道光十九年(公元1839年)先遣长子返里,赘婿于翁家,两年后,又让次子在家乡完姻。

在中上层人士的入赘婚中,林希祖的落赘又稍有特别。林是江苏吴县人,祖父林供在乾隆年间当过知县、同知等官,父亲林遇春又历任直隶清苑等县典史和宛平县(今北京)石港司巡检。因为父亲的职位不高,家里的生活只是勉强可过。嘉庆二十四年(公元1819年),希祖8岁,父亲一命呜呼,随后母亲也因心力交瘁病故了,剩下希祖和弟弟小泉互相照顾着生活。在很长时间里,希祖靠着国子监监生的身份,到处为人作幕客。他先出钱给弟弟娶妻徐氏,可小泉婚后无子。希祖认为林家的血食只有靠他来承担了。正好京城里有户姓孙人家,男的原来当过河南荣河县县丞,稍有家产,死后留下一女,缺人照料,想招婿进门,那时林希祖业经38岁,感到不能长时漂泊不定,而所挣家业又都交给了弟弟,于是就势答应了这宗婚事,做了个入赘女婿。

有关此类人士的招赘婚,当时还有不少。比如翁叔元次女嫁瞿邦勉,孙渊如妹嫁学士吴尊山,乾隆五十五年(公元1790年)进士张问陶娶成都茶盐道林俊女,嘉道时历任布按巡抚等职的梁章钜将孙女配于外孙(其女第4子),江苏无锡望族孙振烈先让其子孙苓娶镇江戴氏、复继娶杭州秦氏,著名学者陈衍于光绪二十二年(公元1896年)为其子声暨娶妻舅长女王氏,光绪二十五年(公元1899年)《老残游记》作者刘鹗为长子大章娶山东杨氏。以上都是我们在有限资料中看到的例子,未能见到的当会更多。

在寻找入赘的理由中,有一个例子很有意思。无锡杨姓有女嫁于江西程氏子。程是当地巨族,其子早年因父母双亡,自幼失教,长大后骄乐佚游,不免流入浪荡。程家的长辈眼看着这样下去不行,就捎书给杨家,希望程子能作为赘婿招到杨家,让杨父早夕管教,使程的行为有所检束。这里,招赘便成了翁公管教女婿的一种手段。

选择入赘婚,就女方而言,一是无子,二是爱女。

无子就是家里有女无子,夫妻俩怕将来老了没靠山,招婿入赘帮助维持家门。这在前面所举例子中多有提及,不过按照轻重还可分为几种:一是目今无困难,只为将来养老。这都属于夫妻身体健壮,且有一定资产。不用为眼前生活犯愁,只是老了无嗣,怕缺少照应,决定招婿入门。比如湖北彭氏,是彭成子的女儿。彭成子属有房有地的小康户,因无子嗣,乃招萧举贤为养老女婿。彭成子招萧入赘,主要是出于养老的考虑。第二种不只是为将来养老,更是要解决当前的困境。这多半发生在死了丈夫、母女俩缺少劳动力的家庭。陕西韩城县关孙氏,48岁时丈夫去世,留下一个8岁女儿相依为命。家里虽不是赤贫,可毕竟少了顶梁柱,只好托媒招24岁壮男王心宽为上门女婿,双方商定俟翠儿长大成婚。关孙氏之所以等不及女儿翠儿长大,便替她招进女婿,而且是一个比她大16岁的男子,就是因急需这个男人撑持门面。第三种是招赘婿作为劳动力。在广西荔浦一带有这样一种风俗:

无子惯以女招赘,甚至有两子一女亦赘婿于家以助耕作者。或非笑之。则曰:胜于雇工。

又如浙江平阳县:

若婿入赘,择日迎归,名曰拆婿。有竟在女家佣作者,其后或拆婿归,或竟养外舅姑终老,得其产业者有之。

荔浦、平阳等地女家招婿,无论是定有年限,还是毕其终身,完全是为了满足劳动力的需要,或把赘婿的劳动当作偿付娶妻的费用,具有赔付的性质。当然这样的家庭必须有个前提,即女方有一定田产却缺少劳动力,而男方一般均系多子家庭,至少劳动力较为富裕。

父母疼爱女儿舍不得外嫁,这样的例子也很多。江苏常熟人张金吾,小时曾聘舅婆家孙儿言忠慎为婿。言忠慎还是他原聘妻子言静玉(因先病故未成婚)的嫡亲侄子。结成这桩亲事,一来为了还父祖辈一心想使张言两家亲上加亲的夙愿,同时也算是对亡妻言氏的安慰(言氏故后,按张金吾母亲的遗命,仍被作为原配附主张姓家庙)。可张只此独女,夫妇俩均极爱怜。正好张心香又要外放到浙江海宁任知州。他们怕女儿刚出嫁,便要跟着舟行跋涉,着实不放心。经两家商量,决定采取女婿入赘的办法,使小两口既成了亲,同时张家也留住了爱女,皆大欢喜。学问家孙渊如也有过做赘婿的历史。原配妻子王采薇,系兵部主事王光燮的掌上明珠。婚后仅5年,采薇便病故了。其父为了悼念女儿,含泪写了一篇《亡女王采薇小传》,其中道:

亡女采薇,字玉瑛,余第四女也……八岁许同邑文学星衍。女既长,貌端丽,性柔婉,耽于文史,手不释卷,尤工小楷,好吟咏……性至孝,得嫡母白孺人欢心,迄于既嫁,犹依恋不舍。待人接物和顺,余钟爱之,每有拂抑嗔怒,对之辄解。人以为吾家娇女,虽大家左芬是不过也。年十九,赘婿星衍于家。

很显然,孙渊如入赘王家,主要是采薇父母舍不得女儿之故。

赘婿的身份和地位

入赘婚较之于正常婚姻,可算是婚姻的一种异变形式,但受到国家的保护,可以合法进行,只是在某些方面有若干限制。按据清律记载:

招婿须凭媒妁,明立婚书,开写养老或出舍年限,止有一子者不许出赘。其招婿养老者,仍立同宗应继者一人,承奉祭祀,家产均分。如未立继身死,从族长依例议立。

法律条文中说的凭媒、立婚书,这对普通正常婚姻也是一样,只是入赘婚要写明养老或出舍年限,之所以如此,主要是督促赘婿承担起相应的责任。赘婿有年限,这从前引《平阳县志》中已得到证明,为的是防止年限不满,女婿便不顾老人,携妻子别居。至于独子不得出赘,为的是保证父母在生之年有人侍奉,死后不断祀祭,是人情、礼法的要求。其实最关乎赘婿身份的是条文的后半段,即使赘婿给丈人、丈母养老、送了终,也没有财产的完全继承权,更不许由此替代妻家的承祀关系。必须另立同族相应辈分的人接替,且得参与家产的均分。

与国家的法律条文相对应,在民间也存在着许多成文不成文的规例。下面便是乾隆年间一个名叫刘四九的民人,在入赘王家前立下的一纸入赘文书。

立应文书人王友龙。身系休宁县十二都叁畚土名双溪街人氏,本姓刘四九。今有汪朝奉家仆人王时顺亲媳胡氏,年已及笄,身自情愿央媒说合入赘王门下为子,听从更名改姓,婚配胡氏为夫妇,日后时顺一应服役大小门户,是身永远承当。自赘之后,倘有挈妻私自逃回本宗等情,任应家主送官究治,无得异说。今恐无凭,立此应主文书,永远存照。

乾隆二十年四月 日

立应主文书人 王友龙

凭媒双溪街 吴公亮

原中 母姨

代笔 胡长柱

这份文书的特殊之处在于,刘四九亦即王友龙要求入赘的王家,原本是汪朝奉家的奴仆,内中所开服役承差等事,也是王家向汪朝奉家要做的事。入赘意味着同时也承袭了翁丈家的一切差务。文书开载的内容,既是对王家所作的允诺,亦是在向主人汪朝奉备案。关于文书中入赘婿将原名刘四九更改为王友龙,跟从翁丈之姓,这不属特例。按据民间惯例,男子入赘是男就女,以女家为主,所以要更改为女家的姓氏。尽管官府无此规定,但在一些地方却有相当的普遍性。如:

陕西宁羌州:“出赘……成上门之婚,并祖宗本姓而易之”;

凤县:“年老无子者取他人子婿,谓之上门婿……其人遂从女姓,不复其族;

沔县:“出赘……至易姓更名,不为怪焉”;

江苏崇明县:“或无子爱女……则赘婿以为嗣,有袭女姓者”;

广西天河县:“男子出赘,不顾本宗。”

出赘改姓,在个案资料中也有例子。康熙时应博学鸿儒科而落选的浙江海宁名士徐鸿,本是福建莆田林家的后裔。他的祖先辗转迁居海宁,赘于徐家,因袭其姓。出赘改姓,在某种意义上是针对外姓人不得承祀继产而为之。入赘后,不但翁婿成一家,改姓后还成了同宗,似乎就无所谓了。

但是入赘更姓,在宗法上是有问题的。

首先是改姓后,夫妻都变成同姓,同姓为婚,也是大忌。为了能有所回避,有的便采取以子女或其中一子从妻姓的做法。浙江嘉兴一带,居民无子多不立后,以赘婿生子随其姓。安徽芜湖、南陵等地则以其婿所生儿子中的一人作嗣孙。在福建,更有以初生之男从妻族,再生之男从夫族;或者生从妻姓,死后从夫姓。这比丈夫改姓,似乎显得要间接一些。同时亦易于为人所接受。

尽管如此,入赘改姓,还是受到某些人的强烈反对。下面一段议论就很有代表性:

天下风俗之坏,坏于名分不正也。……子虽出赘,日久归宗,翁婿父子经常不易。雅俗有女招婿,即承岳祧,有子出赘,即继人后,不父其父,而父他人之父;不子其子,而子他人之子。天性何存?况既为父,即女为兄妹,既为兄妹,如何做得夫妻。公然妻其女而呼为父,伦常倒置极矣。

从维护宗法伦常的角度来看,男子出赘改姓,承嗣乃翁宗祀,便是父不其父,子不其子,把兄妹关系和夫妻关系给弄混了。正是因为社会上存在此种认识,所以有的家族明确提出:“依母家而居其赘”,必须“明其辩也”。换言之,外姓人不准随便混入本姓。有的家族更脆:“赘婿奉祀者不准入谱”“凡赘婿冒姓者不许入谱”“或以赘婿承祧,……各分长务宜查明斥逐,切勿因循干咎”。如果说前面清律中规定的:招婿养老,仍得立同宗应继者承祀,女方家长拒而不行,死后可由族长出面执行。那么各家族所订条规,便是对国法的具体补充和强化,突出了政权和族权两股力量的统一。

在招赘婚中另一个争议焦点,就是外姓人是否有权继承本姓的财产。这在今天似乎是小事一桩,可在当时却是个大问题,原因亦与承祀有关。在“寡妇再嫁”中,有寡妇“坐产招夫”一节,她们所以这样做,就是寡妇不能随嫁带走夫家的财产,实行“坐产招夫”,并把后夫的姓改从原夫的姓,是采用变通的办法搪塞国家法律,也用来堵一些人的口,使寡妇既改了嫁,同时保留了夫家的财产。虽然从宗法血缘上仍属乱宗之列,但在偏远农村或虽不在偏远,总算有了一种说法,能对付就对付过去了。室女招夫,女方除出于爱女外,主要是为养老,即“接子赘婿”,而且有的赘婿还要改从妻姓。既是如此,继承财产亦理所当然。对女方家庭来说,你可以借口乱宗,阻止入赘者写进家谱,但不应该排除他继承财产。事实上,有的地方也确是如此,正如有人所说:“赘婿作子,异姓承祧,其田宅宗族莫得而问焉。”虽然言辞间很有些愤懑不平,却也无可奈何。至于政府官员的态度,多数也像对待寡妇转房那样,只要无人告发,也就视而不闻。

不过,当各方关系已经难以协调,需要政府运用法律手段来解决问题时,官家的审断仍是权威性的。下面便有这样一份判词:

今该氏(指钟叶氏)无子,欲将亲女招赘郑华岳为婿,给产依靠,于例并无不合。钟玉成何得从中阻挠,殊属非是。惟女婿究属外姻,未能承值祖祀。该氏仍须于宗族中择昭穆相当者,投告尊长,公议立继,即将财产均分以奉祀事,毋稍自误,致启争端。

这位官员一方面批驳家族内某些人的干预行为,指出钟叶氏招赘女婿,给产依靠是合法的。但也告诫,女婿是外姻,不能承值祀祖,必须另立本家同辈族子,并分出财产的一半以继血食。官府的判决,完全是依照法律规定作出的。除此以外,在习惯上对赘婿承产还有一种限制,即“不能挟产归宗”。理由是入赘者是作为女方翁公的儿子承产的,携产归宗,等于把女家的财产转到外姓中去了,这样女方本家就有权进行干预。

从以上的更姓、养老承产等情况来看,无论从国家的法律,或者是人们的习惯,赘婿地位都不是很高。因为更姓并不意味着就能承祀,辛苦地侍奉老人,往往得不到财产的完全继承权,且常被人贱视。有人曾说过这么一段话,内中颇能反映出社会对赘婿的看法。

入赘一事切不可行。夫赘者赘也。如人身之有赘疣,去之不可,存之不便,极为可恶。倘婿家真无依倚,不得不赘,亦当另住一宅,不得与本家闺阃相近。

文中把赘婿说成是多余的人,甚至防范如贼。而当时的现实生活也真有这样的例子。比如有的家庭见赘婿贫穷。便以庸奴视之,更有将赘婿捆打致死的。正因为社会上存在着贱视赘婿情况,于是在不少地方有“男不入赘,女不招婿”;或“女不招赘”“男以招赘为辱”的说法。在一些家族势力较强的地方,招赘是受到压制的。所谓招人入赘,乃“市井小民见之,乡居成族者未之闻也”,便是证明。

不过中国地方广大,各地的情况并不一样,人们对入赘的看法也有差异。两湖地区早在宋代已有“生男往往多作赘,女生反招婿舍居”;或者“男子为其妇家承门户,不殚劳苦,无复怨悔”的说法。明清时期招赘婚虽不如宋代普遍,但仍然较为流行,比如汉阳府所属沔阳州,“地卤民贫,以耕渔为业”“每多赘而少娶”;在孝感,连一向讲究礼法的士大夫,也多有招婿或入赘的。其他像陕南、四川以及云贵等移民杂居区,赘婿亦较为常见。由于这些地方,宗族势力都不强,人们对本宗本家的谱系亦多不讲究,从而也减少了一重阻拦力量。四川广元县,男女家族对招赘一事,从来不设障碍,只要乡邻认同,赘婿完全可以抬头做人。江南沿太湖平原区,尽管士大夫们以赘婿无益于礼法,不得已不敢有所涉及。但情况也在变化,在清代,这一带本是婚嫁论财之风最肆虐的地方,城镇工商业的发展和各地各色人员来来往往,必然会冲击着固有的宗法禁锢,使人们更多地倾斜于眼前利害,于是出现了有为入赘、过继等而数易其姓辗转变换,却把本支本宗给遗忘了的事。还有的地方竟有这样的谣谚:

入赘女婿不是人,倒栽杨柳不生根。

要望丈人丈母招横事,领了家婆就动身。

在广西的某些地方,还出现了这样的一些招赘形式。光绪《迁江县志》称:

有女之家多招赘婿为子,资产与亲子均分,故多葛藤,累世构讼。亦有已娶嫡妻,又复赘别姓者,与嫡匹同。

因为这段话说得太简单,有的地方不易理解,好在民国《迁江县志》有一段较为详尽的记载,可参照起来读:

入赘之习,土人最为趋尚,虽(有)子侄,亦多招赘婿为子,借以强宗,资产皆与亲子均分,故多葛藤,累世构讼。姓名互易,最难稽查。更有其女已故,无论有出无出,仍为赘婿择配另娶,以为其女之后身,俗谓接脸女,待遇与亲女无异。又间有其子已故媳存者,则又为招赘以婿者,俗谓翻身子。又有已娶嫡妻,复又赘别姓者,与嫡配同,双方聘礼甚为简单。

按照记载,至少从有清以来,迁江一带,娶了妻子的丈夫也可再入赘,而且入赘后,赘婿有权与其他家庭成员均分财产,甚至不惜为此闹出官司。那么究竟是什么动力驱使他们乐意这样做呢?理由是借以强宗,当然也有利用劳动力方面的因素。

借助家族以外的力量来巩固、扩大本支实力,这种情况不只限于广西迁江。在广东、福建很多地区都有,有的学者曾作过很好的论述,而联姻便是其中的重要手段。很显然,在这些地方,赘婿的地位就不会那么低下了。比如福建晋江彭姓,清代重修族谱,在所订谱例四则中,就写进了:“其男子为人招赘者,于本生父名下书曰出为某公似子,于妇人前夫之父名下书曰似子。似子所生之子书曰续子。”从赘婿和赘婿后代可以入谱一事来看,至少在有的家族,已由断然排斥,转变为有所包容了。一位曾在福建做过地方官的陈盛韶,在目睹了由他治下的诏安百姓,对赘婿承祀可不以乱宗为嫌的做法后,似乎颇有醒悟。他说:“例载,异姓不准承祧,而执此以治诏安之民,令必不行。”看来作为执法者的官员,面对现实,也不得不顺应时俗,在施政中作某种必要的松动。

所谓赘婿地位低下,主要是针对普通百姓而言的,对于那些职官、绅衿中常见的招赘,则是另外一回事了。仍以张廷玉为例。当时张家尽管门第显赫,但姓姚的长婿、仲婿同样是官宦世家,在家乡桐城与张家并列为著姓。他们在京师有功名可求,有官可做;在家乡也有华宅肥田,可过悠闲享乐生活。至三婿孙循编,在权势上可能比不上姚家,但能与张家攀亲,绝不是无名之辈。他们入赘,正如先前所说,只是就近关照,并不涉及更姓改宗等辱没祖先的事,两家都是平等的选择。其他像毕沅、马新贻、陆宝忠等招赘女婿,也无不如此。

至于有的因家穷入赘,后来入举作官、事有所成的人,一般说来,两家开始亦大抵门当户对,或翁公看重女婿的才学人品,只是一时无力婚娶才权宜入赘的。从我们所见例子看,这些人很少做屈辱性的改姓换宗之事。入赘或重返己家,都比较随便。退一步说,即使开始某位人士在落魄入赘时对翁公家有所承诺,随着中途发迹,只要本人愿意,也很难阻止其出户还宗。此外还有像乾嘉之际的著名学者洪亮吉,曾赘于外家凡三日,然后才回到兴隆里老家。入赘似乎是一种形式,举行个仪式就完。这样的做法,在南方不少省份都存在,而且有个专门名词叫“卷帐”。据乾隆《续外冈志》言:人们之所以采用“卷帐”的做法,就是为了省钱,特别对于男方,更是节省了大笔结婚费用。洪亮吉的妻子是他大舅蒋树诚的女儿。洪小时家道中落,曾长期居住在外公家。后来虽与寡母回到洪家旧宅,但生活更加清苦。结婚临时赘于外家,是舅父为照顾外甥,怕他经济上难以承担才这么做的,同时这也符合“卷帐”的习俗。类似洪亮吉那样,当然也不涉及更姓养老的事。

在史料中,我们还看到这么一则记载:

汤贞愍公贻汾寓江宁,女公子嘉民善画,尤工仕女,赘河工同知某子某为婿。弥月,婿挈之返清江。抵京口,方黎明,某不告女,先渡江,留书与诀,颂言其貌不扬,不与偕归,恐为人笑也。女不得已,遂大归。

这段史料见于《清稗类钞·汤嘉民初婚即大归》。文中说到的汤贻汾是江苏阳武人,因祖父汤大奎在台湾凤山县任上死于林爽文之难,以难荫袭云骑尉(相当于正五品官),后来一直做官到武职副将(从二品官)。道光十二年(公元1832年)55岁时,以病告退,侨寓于江宁(南京)城内。据说贻汾虽为武职,但工于诗画,政绩、文章均为人们所称道。汤的夫人董琬贞,娴雅通文,也是个才女,在《清代闺阁诗人征略》中有传。汤贻汾有3个女儿只有三女汤嘉民长大出嫁。嘉民字碧春,系汤与董氏的嫡生女,从小在父母熏陶下,懂诗善画,深得全家爱怜。嘉民的丈夫叫王瀛,系广东雷州知府王鹤丹的儿子,也就是上面说的河工同知某之子,可能当时其父正在河工任上。关于嘉民招婿和丈夫于归途中弃妻而去事,在汤贻汾有关传记中都未见记载,《碑传集·汤嘉民传》亦略而勿谈。陈韬《汤贞愍公年谱》咸丰三年七十六岁条下载有:“太平天国入南京,乃于二月十二日子时赴水自杀。女嘉民适归宁,随同投水毕命。”因为被迫大归毕竟不是件好事,而且中国史家向来有为尊者讳的传统,隐去那段事实是可能的。汤贻汾之所以要王瀛到江宁赘婚,大概是不愿爱女单独渡江跋涉(河工衙门驻于清江浦,今江苏清江市),等成婚后,再由夫婿陪同北返。可惜王瀛爱貌不爱才,从而制造了一出劳燕分飞的悲剧。最后嘉民执意随父自殉ꎬ很大程度上也是对她长期居于父家、心情抑郁无望的反应。不过从汤嘉民初婚即大归的事件中可以看到,汤王两家本属门当户对婚。王到汤家入赘成亲,不过是临时性安排,满月后即可携妻返还,类似于“卷帐”,根本不存在改变名分的问题。特别是王瀛竟然敢途中弃妻,迫使汤嘉民大归,这在缙绅名门是件了不得的大事。如果男方家庭没有一定的势力,纵然王瀛有弃妻之心,也不敢贸然付诸行动(很显然,王是依仗其父是现职官,嘉民的父亲已是个无职无权的休致官,心中有恃无恐)。这再一次证明,入赘婚姻,对于平民百姓和绅衿官宦,不但在某些做法上,而且在性质上,双方都存在一定的差别。

(本文摘自郭松义著《伦理与生活:清代的婚姻与社会》,广西师范大学出版社,2025年5月。澎湃新闻经授权发布,原文注释从略,现标题为编者所拟。)

转载请注明来自夏犹清建筑装饰工程有限公司,本文标题:《郭松义:清代的赘婿》

京ICP备2025104030号-22

京ICP备2025104030号-22

还没有评论,来说两句吧...